基本となるのは、国が定める「省エネ基準」

投稿日:2018年10月24日

基本となるのは、国が定める「省エネ基準」

省エネ住宅について整理しようと思い、国土交通省に取材をお願いし、住宅局住宅生産化建築環境企画室の課長補佐の川田昌樹さんに話を伺った。省エネ住宅を見るうえで基本となるのは、国が定める「省エネ基準」だという。

省エネ基準は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の制定に対応して、昭和55(1980)年に制定された。以降、平成4(1992)年、平成11(1999)年に改正され、その内容を強化してきた。このため、昭和55年の省エネ基準を「旧省エネ基準」、平成4年を「新省エネ基準」、平成11年を「次世代省エネ基準」といった呼び方もしている。

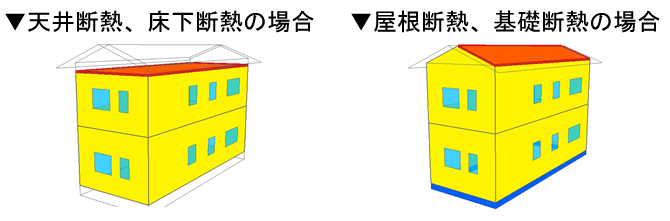

どのように強化されてきたかというと、「外皮」といわれる、外壁や屋根、天井、床、窓などの住宅を包む部分について、断熱性能を高めるようにレベルが上がってきた。具体的な違いは、専門的で複雑なのでここでは省くが、国土交通省がそれぞれの省エネ基準で年間暖冷房エネルギー消費量を試算した結果、画像1のようになった。

【画像1】省エネ基準は改正ごとに順次強化されてきた(出典/国土交通省資料より)

さらに、平成25(2013)年に省エネ基準が改正された。外皮の断熱性の水準は平成11年の水準と同様ではあるが、評価方法が変わったのが大きな特徴だという。外皮だけでなく、冷暖房設備や給湯器、照明など住宅全体で消費するエネルギーの量を総合的に評価できるように「一次エネルギー消費量※」の基準が追加されたからだ。

※住宅で使用する電気、灯油、都市ガスなど(二次エネルギー)を石油、石炭、天然ガスなど(一次エネルギー)に換算してどれくらい消費したかを表すもの

一方、平成11年には「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の制定に対応して、「住宅性能表示制度」が誕生した。住宅の性能を統一基準で評価しようというもので、10分野(新築の場合)のモノサシで測るもの。その1分野に省エネ性能がある。

省エネ性能の評価ルールは、これまでの省エネ基準に準じている。平成25年の改正に応じて、外皮のモノサシとなる「断熱等性能等級」と一次エネルギー消費量のモノサシとなる「一次エネルギー消費量等級」に分かれるようになった。これらの関係が分かってくると、省エネ住宅といわれるものの違いが分かってくる。

省エネ住宅の要件になる「住宅性能表示制度」と「省エネ基準」の関係性

省エネ基準と住宅性能表示制度の等級との関係性を表にしたのが、画像2だ。

自分が取得しようとしている住宅の省エネ性能を知りたい場合は、どの時点の省エネ基準に適合しているのか、住宅性能表示制度を利用した評価書を取得している場合はどんな等級になっているかを目安にするとよいだろう。

【画像2】省エネ基準と住宅性能表示制度の関係性(作成/住宅ジャーナリスト・山本久美子)

省エネ性能が高い住宅の場合、特典がつくことも見逃せない。

例えば、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する全期間固定型の住宅ローンの【フラット35】が利用できる条件のなかに、省エネ性能が盛り込まれている。【フラット35】を利用するには、少なくとも昭和55年の省エネ基準の断熱性能を満たしていることが求められる。さらに、平成25年の省エネ基準を満たしていれば(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4)であれば【フラット35】SのBプラン(当初5年間、金利が0.3%引き下げられる)が利用でき、一次エネルギー消費量等級5であれば、【フラット35】SのAプラン(当初10年間、金利が0.3%引き下げられる)が利用できるといった具合だ。

なお、中古住宅についても【フラット35】や【フラット35】Sが利用できる。新築とは条件が異なるので、確認をしてほしい。

ほかにも特典はある。親や祖父母から住宅取得のために贈与を受けた場合に、贈与税が一定額まで非課税になる制度があるが、「良質な住宅であれば非課税枠を500万円上乗せできる」ことになっている。この良質な住宅の要件はいくつかあるが、省エネ性能では、断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上の省エネ性能が求められている。

【画像3】【フラット35】適用要件(新築住宅の場合)と贈与税非課税枠の上乗せ要件(作成/住宅ジャーナリスト・山本久美子)

優遇を受けられる「省エネ住宅」には、どんなものがある?

高い省エネ性能を求めた住宅の一つが「低炭素住宅」。その名のとおり、二酸化炭素の排出を抑制する住宅だ。政府が推し進めているので、認定される基準を満たせば優遇が多くなっている。同じように優遇されるものとして「長期優良住宅」がある。こちらも一定の省エネ性能も求められるが、長期にわたって使用できることを認定するものなので、多様な高い性能を満たす必要がある。

○低炭素住宅

認定要件:断熱等性能等級4+一次エネルギー消費量等級5(平成25年の省エネ基準の一次エネルギー消費量が1割以上削減)に加え、HEMSの導入や節水対策など一定の措置が必要

優遇内容:

・【フラット35】SのAプランの利用可能

・「住宅ローン減税」の対象となる住宅ローンの限度額(4000万円まで)の引き上げ(5000万円まで)

・所得税の特別控除(低炭素住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

・登録免許税の税率の引き下げ

○長期優良住宅

認定要件:建物の基本構造部の耐久性や更新性、一定の面積、定期的な補修やメンテナンスの計画の策定などに加え、断熱等性能等級4の省エネ性能

優遇内容:

・【フラット35】SのAプランの利用可能

・「住宅ローン減税」の対象となる住宅ローンの限度額(4000万円まで)の引き上げ(5000万円まで)

・所得税の特別控除(長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

・登録免許税の税率の引き下げ

・不動産取得税の課税標準の特例

・固定資産税の新築家屋の税額軽減の期間延長

2020年問題・外皮平均熱貫流率

投稿日:2018年10月23日

外皮平均熱貫流率(UA値)とは

外皮平均熱貫流率とは

UA値とも言い、住宅の断熱性能を数値的に表したものです。

外皮平均熱貫流率(UA値)の単位はW/m2K。

外皮平均熱貫流率(UA値)の計算式は次のようになります。

上記の計算式だと難しくて何のことか分かりにくいですが、

分かりやすく言えば、建物のそれぞれの部位の熱損失量を合計して、建物外皮の面積で割ったものが、外皮平均熱貫流率(UA値)です。

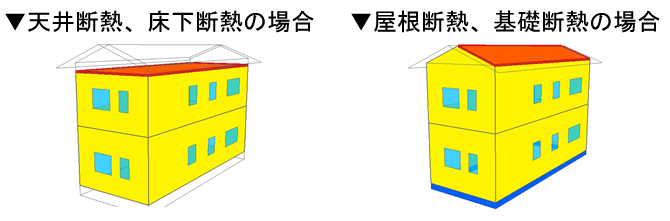

分かりやすく図解すると次のようになります。

まず、建物の各部位の熱損失量を合計します。

熱損失量を算出するためには熱貫流率を使って計算します。

熱貫流率についてはご参照ください

建物全体の熱損失量の合計を、建物全体の外皮合計面積で割れば外皮平均熱貫流率(UA値)を求める事ができます。

外皮平均熱貫流率(UA値)は、住宅の内部から床、外壁、屋根(天井)や開口部などを通過して外部へ逃げる熱量を外皮全体で平均した値です。

つまり、熱損失の合計を外皮面積で除した値で、値が小さいほど熱が逃げにくく、省エネルギー性能が高いことを示します。

建物が損失する熱量の合計[W/K] = A + B + C + D + E

| 損失する熱量 | ||||

|---|---|---|---|---|

| A | 屋根(天井)の熱損失量 | = 屋根(天井)のU値 | × 屋根(天井)の面積 | × 温度差係数 |

| B | 外壁の熱損失量 | = 外壁のU値 | × 外壁の面積 | × 温度差係数 |

| C | 床の熱損失量 | = 床のU値 | × 床の面積 | × 温度差係数 |

| D | 開口の熱損失量 | = 開口のU値 | × 開口の面積 | × 温度差係数 |

| E | 基礎立上りの熱損失量 | = 基礎立上りのU値 | × 基礎の外周長 | × 温度差係数 |

【温度差係数】

- 外気に接する壁、屋根、オーバーハング床:1.0

- 1階車庫の上階の床、車庫に接する壁:1.0

- 天井断熱の場合の天井:1.0

- 床断熱の場合の床:0.7

熱貫流率(U値)[W/m2K]の求め方

U値は熱の伝えやすさの指標です。建物内外の温度差1℃の場合において、1m2当たり貫流する熱量(U値)が小さいほど熱を伝えにくい、つまり断熱性能が高い部材といえます。

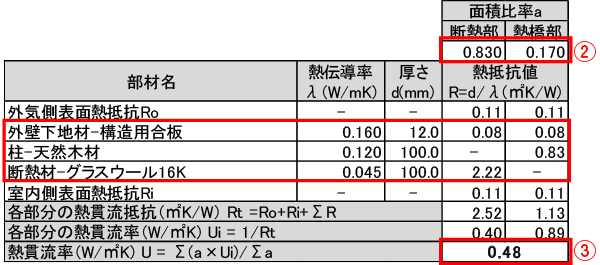

屋根(天井、外壁、床)のU値

部位の熱貫流率U[W/㎡K] ={(断熱部の熱貫流率U × 断熱部の面積比率a)+(熱橋部の熱貫流率U × 熱橋部の面積比率a)}÷面積比率の合計Σa

- 各部材の熱伝導率λと厚さdから熱抵抗値Rを算出。

例:柱・間柱間に充填断熱する場合 - 断熱部と熱橋部の面積比率a を求める。

- 簡略計算法

充填断熱、外張な断熱等の工法ごとに予め決められた面積比を使用。 - 詳細計算法

部位ごとに断熱部と熱橋部の見付面積を部材1本ごとに拾い算出。

- 簡略計算法

- 各部材の熱抵抗値Rからもとめた熱貫流率Uiと、面積比率a から、この部位(外壁)の熱貫流率Uを算出。

開口部のU値

「建具の構成」、「ガラスの仕様」、「窓の付属部材」により決まります。『設計者講習テキスト』やサッシメーカーのカタログを参照してください。

外皮面積[m2]の求め方

外皮面積は、熱的境界となる屋根(天井)・外壁・床・開口などの外皮、及び土に接する土間床の水平部を対象とします。 ※基礎の立上り(GLから400㎜以上の部分)は外壁面積として加算します。

外皮等面積 [m2] = 屋根(天井) 面積 + 外壁面積 + 床面積 + 開口面積 + 土間床面積

外皮等面積は、熱的境界となる屋根又は天井・外壁・床・開口などの外皮、及び土に接する土間床の水平部を対象としています。

※基礎の立上り(GLから400㎜以上)は面積として加算します。

【建物が損失する熱量、外皮等面積の計算に含む部位の一覧】

| 部位 | 屋根 (天井) | 外壁 | 床 | 開口 | 基礎 立上り | 土間床 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 建物が損失する 熱量の合計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

| 外皮等面積 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |

▼熱貫流率(U値)

建物内外の温度差1℃の場合において1m2当たり貫流する熱量をワット(W)で示した数値です。

数値が小さいほど熱を伝えにくいことになり、断熱性能が高い部材です。

【主な部材と熱貫流率】

| 部材 | U値(W/m2K) |

|---|---|

| 金属製建具:低放射複層ガラス(A6) | 4.1 |

| 床板(グラスウール16K、緑甲板等) | 0.4 |

| 大壁(グラスウール16K、合板等) | 0.5 |

▼温度差係数

部位が接する外気の区分によって係数が決まります。

| 外気 | 外気に通じる小屋裏 | 外気に通じる床裏 |

|---|---|---|

| 1.0 | 1.0 | 0.7 |

西之島再噴火:日本は大きくなるか?

投稿日:2018年10月22日

西之島再噴火:日本は大きくなるか?

2013年の西之島噴火(写真:海上保安庁/ロイター/アフロ)

2017年4月20日、西之島が1年5ヶ月ぶりに噴火したことが確認された。報道によると、噴煙は高さ1000メートルに達し、溶岩流が海岸線まで流れたようだ。2013年に数十年ぶりの噴火が始まって新島が誕生した時には、3・11巨大地震が影響した異変だとか、富士山大噴火の予兆だとか騒がれた。もちろんこんなことは、全く科学的根拠のない「たわごと」である。

一方で、菅義偉官房長官が破顔一笑「領海が広がればいいな」と述べたのは印象的だった。西之島は今回の噴火でさらに強固になり、国民の期待に十分応えそうだ。領海だけではない。実はこの辺りの火山活動が、日本列島の陸地そのものを大きくしてきたし、これからも大きくしていく。

巨大火山が並ぶIBM

日本列島には110の活火山がある。その中でも日本最高峰富士山は神々しいまでに美しく、圧倒的に雄大だ。地球上で最も火山の密集する東北地方では、八甲田山、鳥海山、榛名山がビック3である。しかしこれらを全部合わせても富士山にはかなわない。だから多くの日本人は、富士山が日本一大きい火山だと思い込んでいる。

ところが実際は、富士山は第8位。日本にはもっとデカい火山があるのだ。それらは全て、富士山から南へ伸びる「伊豆・小笠原・マリアナ諸島」(それぞれの英語名、Izu, Bonin, Marianaの頭文字をとって「IBM」と呼ばれる)に並ぶ。

ただ、大部分が海中にあるので、海面上に顔を出した部分だけが火山だと勘違いしている。日本最大の火山はIBMの北硫黄島、富士山の2倍の体積だ。西之島も富士山を凌ぐ巨大火山で、海底からの高さは4000メートルにもなる。

巨大火山の地下で「大陸」が誕生する

火山活動を引き起こす「マグマ」は地下約100キロメートルで発生する。この深さでプレートから「触媒」の働きをする水が絞り出されるせいだ。しかし、このマグマのうちで、地表(海底)へ達して火山となるのはほんのわずかである。ほとんどは地下で冷え固まってしまう。つまり、火山活動と同時に地下ではどんどんと新しい「地殻」が作られ、その結果地盤が盛り上がる。実は日本列島が「山国」となったのは、この作用のおかげである。さらに言えば、こうしてプレートが沈み込む所で地殻が分厚くなることが、太陽系惑星の中で唯一地球だけに「大陸」が存在する理由なのだ(詳しくは「なぜ地球だけに陸と海があるのか」に)。

つまり巨大火山が並ぶIBMでは、まさに今、地球創生期の壮大な大陸誕生のドラマが再現されているのだ。西之島の噴火はそのワンシーンである。

大きくなる日本列島

でも、単に地盤が盛り上がるだけでは「大陸」にはならない。分厚くなった地殻、言わば大陸の「種」が集まって大きくなることが必要だ。さてここで、図をもう一度ご覧いただこう。IBMはフィリピン海プレートの上に乗っている。したがって、このプレートの動きに伴って大陸の種は日本列島へ押し寄せる。例えば丹沢山地や伊豆半島は、数百万年以上前からIBMが本州に衝突して合体したものだ。

つまり、日本列島はIBMの衝突によって大きくなってきた。そしてこの「領土拡大」は今後も続く。日本列島の面積は現在約37万平方キロメートルだが、単純に計算すると、すぐに40万平方キロメートルを超える。もっとも「すぐ」と言うのは地球時間での話であって、馴染み深い尺度に直すと1000万年先だ。

日本神話によれば、イザナギ・イザナミが天沼矛(あめのぬぼこ)で混沌とした大地をかき混ぜて日本列島を創り出したそうだ。いわゆる「国産み」である。マグマ学者にとっては、この話が西之島などの海底火山の噴火を記しているように思えてならない。

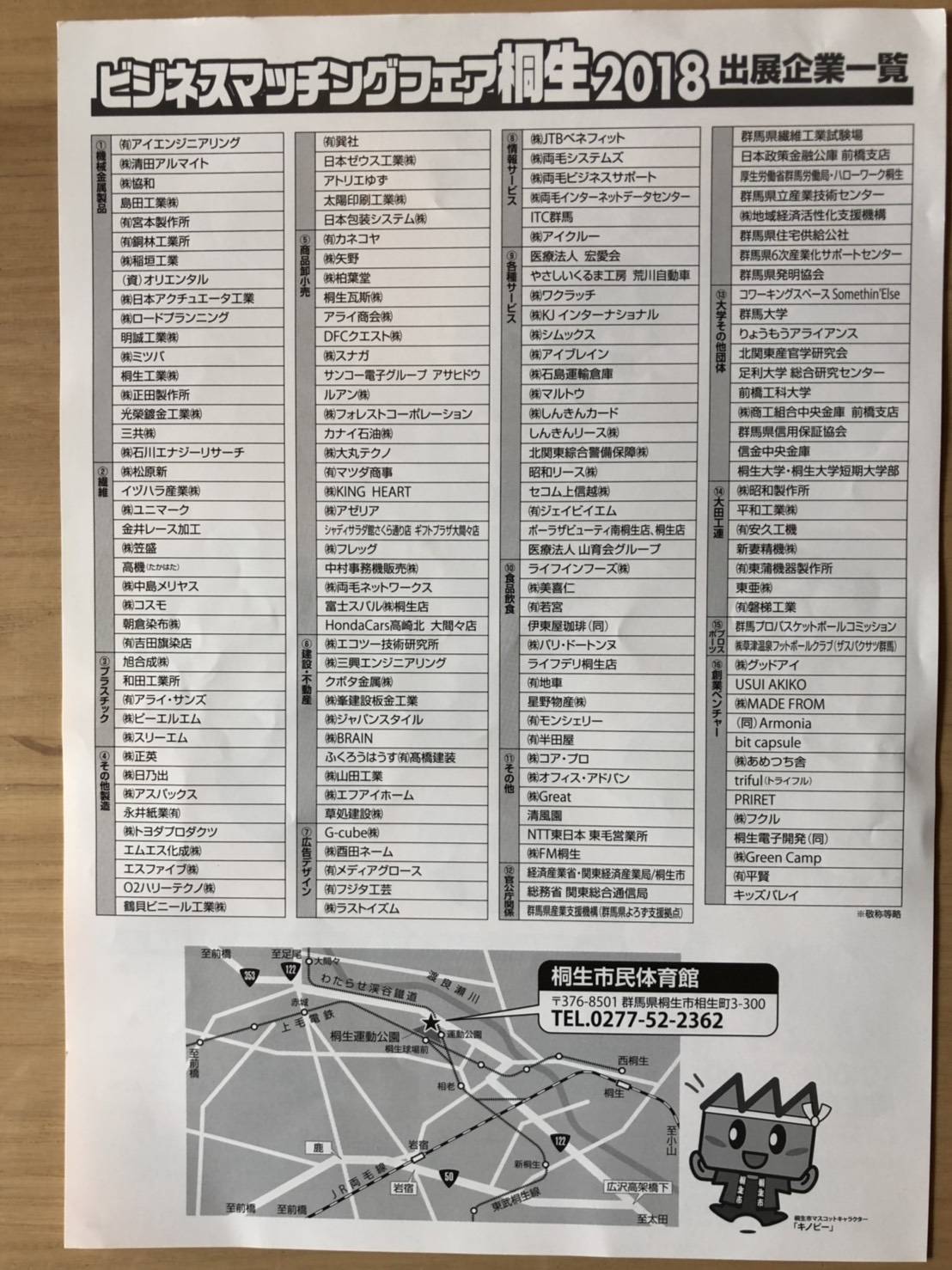

2018.10/24 出店決定!

投稿日:2018年10月21日

皆様のご来場お待ちしております。

消費税についても、なお疑問がある。

投稿日:2018年10月01日

なぜ米国の31倍?高い自動車の税は「矛盾の塊」(税金に消費税がかかっている

消費税についても、なお疑問がある。

燃料購入時に、揮発油税などの税に消費税をかける状況が野放しにされている。

燃料には、揮発油税、軽油取引税、石油ガス税が、それぞれあらかじめ課された状態で販売されている。これに、燃料購入時に消費税が上乗せされているのである。この点は、たばこ税や酒税も同じだ。販売店ではそれぞれの税を掛けた価格で品物が売られており、消費者が購入するとき、税金を含んだ販売価格に、さらに消費税が上乗せされている。

もし、消費税が商品にかかわらず、広く公平に負担を求める間接税というのであれば、やはり、大本の価格に消費税がのせられるべきであろう。ところが、それぞれの税を付加した販売価格にそのまま消費税が掛けられているのである。

この点は、消費税のありかたとして根本的な税制の不備と言わざるをえない。消費税を均等な税負担と言うのであれば、一部の商品のみに課せられる税に消費税を上乗せすることは不公平である。

(画像はイメージ) ◆日本の自動車産業は予断を許さない

自動車関連の税金は矛盾の塊だ。

2018年度の自動車関連税の税収は8兆4000億円規模。租税総収入102兆円のうち、実に8.2%に及ぶ。国はこの財源をおいそれと手放すつもりはないだろう。だから、たとえ矛盾をはらんでいても、改革は一向に進まないのである。

とはいえ、クルマは電動化、自動運転化、シェアリング化など急速な変革時期を迎えている。若者のクルマ離れといった風潮も将来の課題となっている。米国の自動車・部品の輸入制限の動きなども加わり、日本の基幹産業である自動車製造は予断を許さない状況なのだ。

だからこそ、自工会の豊田会長が記者会見の場で、いよいよ本腰を入れて税制改革を迫るに至ったのだろう。

そして、この問題は、自動車メーカーだけの懸念ではない。バスやタクシーなどの交通機関を利用したり、通信販売などの買い物でトラック輸送などの物流業界にお世話になったりしている人にも影響は及ぶ。

つまり、自動車関連税のあり方は国民生活にかかる大問題なのである。欧米で自動車関連諸税が日本よりも抑えられているのは、クルマの役割が「国民すべての利益にかなうこと」との考え方に基づいているためなのである。